“아리랑, 아리랑, 아라리요… 그 노래는 시대를 넘고, 마음을 잇는다.”

---

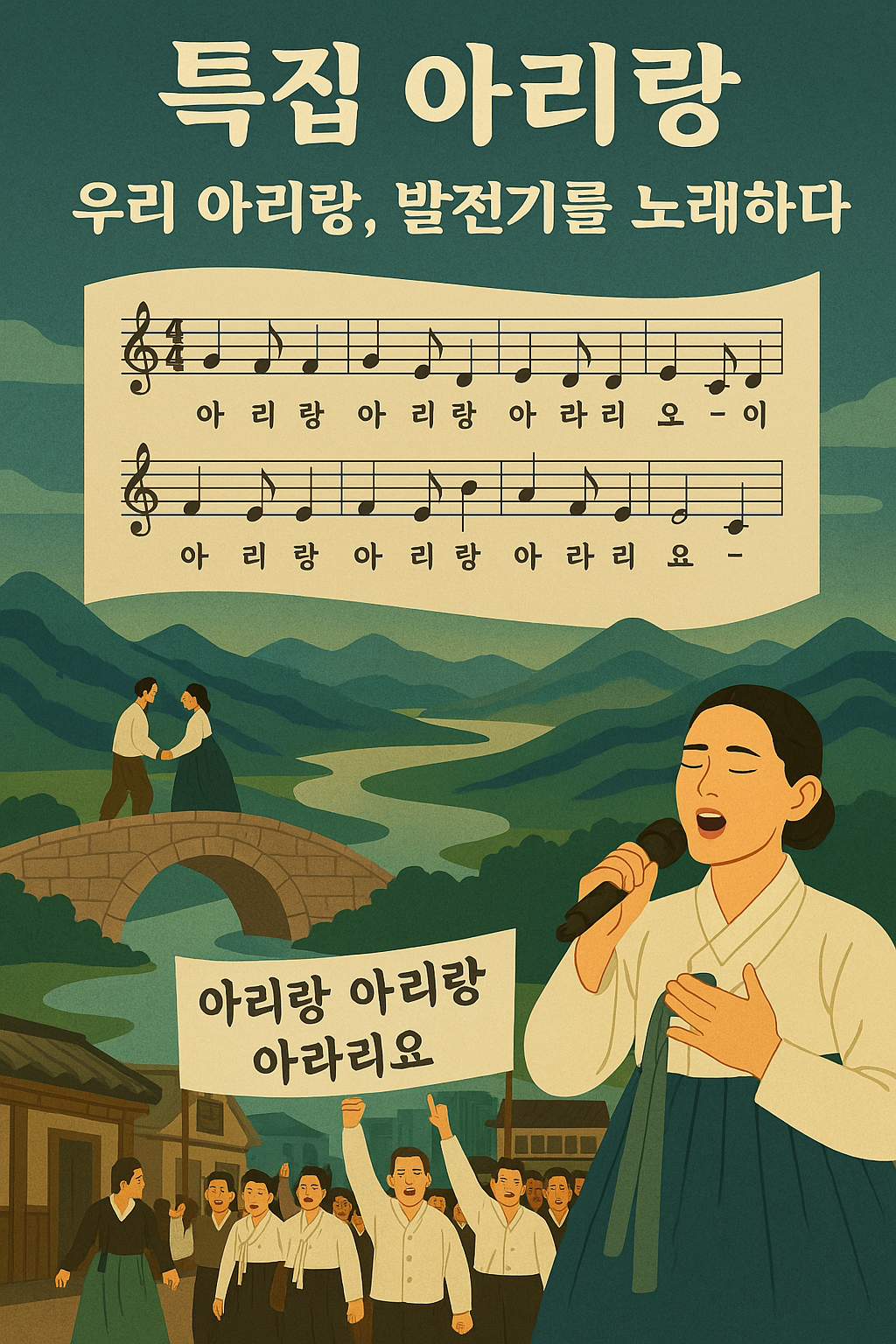

1. 서론 – 왜 지금, 아리랑의 역사를 말해야 하는가

누구나 아는 노래지만, 누구도 그 기원을 명확히 설명하긴 어렵습니다. ‘아리랑’은 단지 구슬픈 가락이 아니라, 민족이 겪은 시대의 흔적을 고스란히 담은 집합적 감정입니다. 이 노래를 따라가면 우리는 민요에서 민족의 정신사로, 정서사로 이어지는 길을 만나게 됩니다.

---

2. 아리랑은 언제, 어떻게 시작되었는가

‘아리랑’이라는 말 자체도 설처럼 다양합니다. ‘아리’는 ‘멀다’, ‘아름답다’의 뜻을 지닌 고어로, ‘랑’은 ‘동행’ 혹은 ‘사람’을 뜻합니다. 즉, 아리랑은 **“멀고 험한 길을 함께 걷는 사람의 노래”**라는 의미로 해석되기도 합니다.

조선 후기, 산간 지역을 중심으로 자연 발생한 아리랑은 본래 노동요와 이별의 노래로 불렸습니다. 문서화된 악보 없이, 입으로 전해지며 수백 년을 이어온 이 민요는 지역마다 특유의 장단과 가사로 퍼져나갔고, 시간이 흐를수록 그 안에 담긴 의미는 시대와 함께 변해갔습니다.

---

3. 시대를 넘는 아리랑 – 변형과 진화의 타임라인

1) 조선 후기: 입에서 입으로 전해진 민중의 노래

산간 노동요 또는 이별의 노래로 자연 발생

긴자진 형식, 세마치장단(3/4박), 3음계(라–도–미)의 구조

2) 1920~1930년대: 민족 저항의 상징으로

1926년 나운규 감독의 영화 <아리랑> → 민족 감정 집중 표현

일제강점기: 윤동주, 김산 등의 시와 기록에 아리랑 등장

3) 1950년대: 이산의 노래

흥남철수, 피난민 열차에서 불린 아리랑

아리랑은 분단의 고통과 생존의 노래로 확장

4) 1970~1980년대: 체제 순응형 아리랑

새마을 아리랑, 국풍 아리랑 등 국가 주도의 개작 민요 등장

도시화·산업화 속에서 전통 회귀 상징으로 활용

5) 1990년대 이후: 재해석과 예술화

김덕수 사물놀이 / 국립국악단 / 진도·정선 중심 보존회 활동 활발

송소희, 안숙선 등 젊은 국악인의 무대화 → 대중성과 예술성 결합

6) 2000년대~현재: 글로벌 민요로 확장

2012년 유네스코 인류무형유산 등재 (등재번호 00391)

국악 + 힙합 + 발라드 → 퓨전 장르로 다양화

해외 고려인 사회에서 정체성 상징으로 전승

BTS ‘소우주’에 아리랑 샘플 삽입 → K컬처와 연결

---

4. 결론 – 아리랑은 멈춰 있는 유산이 아니라, 불리는 순간 살아나는 역사

아리랑은 시계처럼 정확한 역사를 가진 노래는 아닙니다. 그러나 그것은 우리 민족이 울고 웃고 떠나고 돌아오던 순간마다 흘러나왔던 멜로디입니다. 전설이자 기록이며, 감정이자 정체성입니다.

이 노래는 지금도 불리는 중입니다. 과거를 기억하는 방식으로, 그리고 지금의 우리를 확인하는 방식으로.

> “아리랑은 노래가 아니라 사람이다.”

---

연대표 정리 – 아리랑의 시간

---

추천 감상: 송소희 – 아리랑 (열린음악회, 2017)

이 글은 텍스트뿐 아니라, 텍스트 음성으로 듣는 것도 추천드립니다.

'GPT팀장이 추천하는 여행지' 카테고리의 다른 글

| [특집 제주 2부] 바다를 만든 여신, 설문대할망 – 전설이 숨 쉬는 섬의 시작 (0) | 2025.04.02 |

|---|---|

| [특집] 제주 4.3 사건 – 사라질 뻔한 이야기, 우리가 기억해야 할 역사 (0) | 2025.04.02 |

| 【특집 아리랑】한민족의 심장에 흐르는 노래 – 정선·밀양·진도를 잇다 (1) | 2025.04.01 |

| ✅ 공주 3부 구성안 – "시간을 걷는 체험도시, 공주" (0) | 2025.04.01 |

| 공주 2부 구성안 – "고마나루, 백제의 눈물 젖은 강변" (3) | 2025.04.01 |